講義目的:胸骨圧迫とAED使用時の救命率は、119番通報のみで何も処置しない場合の約6倍にあたる53.2%です。

従業員が迅速かつ的確に胸骨圧迫とAEDを使用できる体勢を構築する。

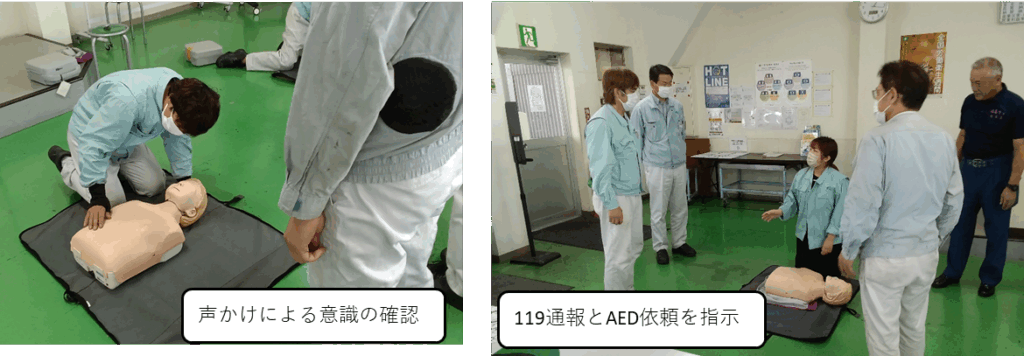

9月17日(水)にAED体感訓練を行いました。

尾道消防署の方に、傷病者の意識・呼吸の確認後の119番通報及び、胸骨圧迫(心臓マッサージ)とAEDの使い方を指導して頂き、受講者10名は3グループに分かれて「通報」「心肺蘇生術」「AEDの使用体験」の訓練を行いました。

【早期確認と通報】

倒れている人を発見したら、意識の有無を確認し、119通報とAEDの手配を指示する。

救命方法が分からない時は、通報者は携帯をスピーカーにし、消防署の指示に従い対処する。

傷病者に意識が無い場合は、胸・腹部等の動きを目視し、呼吸の有無を確認する。

呼吸確認の判断が難しい場合も、心肺停止とみなして迅速に救命措置を行います。

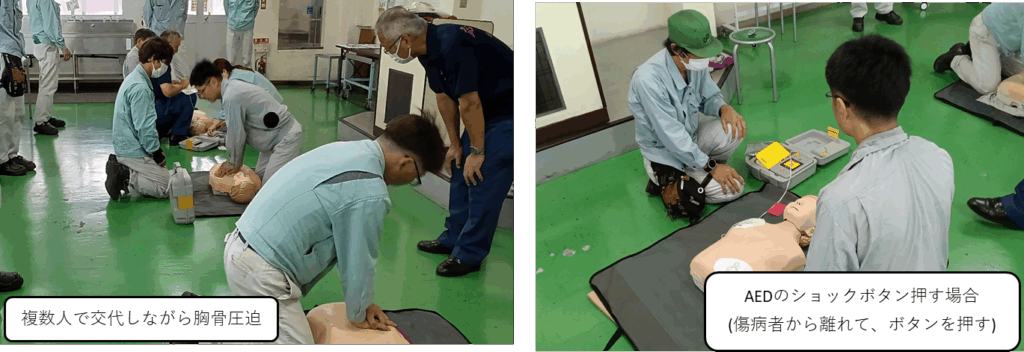

【一次救命処置】

傷病者に意識も呼吸もない場合は、ただちに胸骨圧迫を開始します。

救急車が到着するまで平均10分間ですが、その間意識が戻らない場合は、救急車到着まで胸骨圧迫を行います。その際、胸骨圧迫は一人で行わず、数人で行うようにしましょう。

蘇生ポイントは、胸骨圧迫は強く(胸が約5cm沈むように)/速く(1分間に100~120回)/絶え間なく(ローテーションしながら中断期間は最小に)を基本とし、30回胸骨圧迫後、2回人工呼吸を行うことです。

AEDが必要な時は、音声ガイドに従って操作し、その後も心臓が動いていない場合や呼吸が無い場合は胸骨圧迫を救急車が来るまで反復蘇生処置が必要です。

AEDは小学生以上は大人と同じ状態での使用で問題ないが、小学生以下の場合は切り替えスイッチがあるので小学生以下用へ切り替えて使用しましょう。

救急車で搬送された傷病者の方は、一次救急処置の有無や処置までの速さによって社会復帰が大きく左右されてしまいます。

「誰かではなく自分」という意識を持ち、少しでも早い心肺蘇生と119番通報を行うように心がけましょう。

救命処置が必要な場面に遭遇した時には冷静に対応することはなかなか難しいことですが、万が一の時に少しでも対処出来るように、今後も継続的に講習会を実施していきたいと思います。